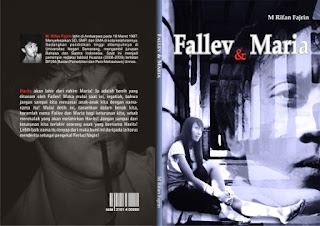

Kesunyian Maria, Bagian 1

Lama sekali Maria mematung di

depan jendela berlapis perunggu kamarnya. Di luar hujan masih turun dengan

gerimis. Sesekali ia melongok ke luar jendela, dibiarkannya rintik-rintik hujan

menyapu wajahnya. Sementara irama denting air hujan yang menimpa genteng

rumahnya, menyatu dengan detak jantungnya yang berdebar-debar menantikan kedatangan Fallev.

Remang-remang senja semakin mendekap kesunyian Maria.

“Fallev, bukankah kau telah

berjanji tak akan membiarkanku lama menunggu?” dia berbisik, kemudian berbalik

dan berjalan menapaki lantai marmer kamarnya yang luas. Kakinya yang semakin

lemah membawanya menuju cermin besar di sudut kamarnya.

Maria duduk di kursi rias

berukir bunga-bunga yang terbuat dari gading. Di depan cermin berlapis perak

itu, Maria dapat melihat bayangan sekujur tubuhnya.

“Oh, apakah aku harus

membiarkan wajahku semakin keriput tanpa ada satu hal pun yang dapat kukerjakan

selain menunggu?” Maria meraba wajahnya. Kecemasan mulai merayap di dadanya,

dan semakin menjadi saat matanya menangkap bayangan rambutnya, “Rambutku pun

mulai bertambah putih hari demi hari. Oh, Fallev, terkutuk kau membiarkanku

tersiksa seperti ini!”

Maria berlari dan membanting

tubuhnya di kasur. Terisak-isak ia menangis. Di kamar yang luas itu, tak terdengar

apa pun selain isak tangis Maria dan bunyi air hujan yang turun semakin deras.

“Fallev, apakah kau masih

berarti bagiku? Bukankah tak ada saat aku membutuhkanmu sama artinya dengan tak

berarti?”

Kesepian dan kesunyian adalah

problem terbesar Maria. Pot-pot porselen, lampu-lampu kristal, ukir-ukiran dari

kayu cemara, batu-batu permata, serta butir-butir berlian yang terpasang dengan

cermat dan sangat rapi di lemari-lemari kamar itu, sedikit pun tak mampu

menghibur Maria. Taman-taman bunga dengan air mancur yang senantiasa mengalir

membasahi bunga-bunga itu, juga tak dapat menghibur hati Maria.

Kemewahan-kemewahan itulah

yang dirasakan oleh Maria sebagai penambah kesepian saja, yang justru semakin

memperburuk kekosongan batin Maria. Kesemuanya hanya nampak indah saat mata

ingin memandang, tetapi sedikit pun tak dapat berbuat apa-apa. Mereka tak mampu

tersenyum atau tertawa saat Maria bahagia. Mereka tak mampu bermuram durja atau

menangis saat Maria bersedih. Atau saat Maria sekadar membutuhkan teman berbincang,

mereka hanya terdiam dalam bisu.

Kadang Maria menyesalkan

mengapa ia menurut saja kemauan Fallev hidup sendirian, membangun kebahagiaan

hanya berdua saja. Dalam benak Maria, alangkah indahnya membangun satu rumah

tangga bersama Fallev, bertumpu pada satu cinta dan janji yang telah diucapkan

mereka berdua. Bukankah sangat indah ketika salah satu dari Fallev atau Maria

terserang demam, kemudian salah satu dari mereka dengan setia menemani dan

menjaga hingga kesembuhannya? Bukankah sangat manis ketika Maria tengah dilanda

kecemasan dan ketakutan yang amat sangat lantas Fallev mendekat dan memeluknya

hingga terlelap dan hilang semua kecemasan dan ketakutannya? Bukankah mereka

dapat menjelma menjadi satu keluarga yang sangat bahagia ketika mereka berdua

dapat memasak bersama, sarapan pagi, makan siang, dan merancang sebuah makan

malam yang romantis setiap harinya? Kemudian, keindahan-keindahan dan

kebahagiaan itu semakin lengkaplah dengan kelahiran seorang putra yang dapat

menyejukkan mata. Begitulah yang terbayang di benak Maria dahulu.

Sebenarnya dulu bisa saja

Maria membawa Liesha, gadis kecil yang penurut untuk membantu kesibukan rumah

tangganya. Menurutnya tak ada yang akan berkeberatan jika Maria menginginkan

hal itu. Ayah dan ibu Maria tak akan mungkin melarangnya, pembantu di rumah

sudah cukup untuk membereskan segala keperluannya. Sedangkan Marie, ibu Liesha,

yang telah mengabdikan hidupnya untuk membantu keluarga Maria, tentu juga

dengan senang hati melepasnya, dan justru permintaan itu akan menjadi satu

kebanggaan baginya.

Namun Fallev tak

menginginkannya. Entahlah, apa yang diangankan Fallev saat itu. Sekarang

keadaan telah cukup jelas. Maria kini menyadari bahwa keputusannya mengiyakan

permintaan Fallev saat itu adalah satu keputusan bodoh. Mungkin tidak bagi

Fallev, tapi bagi Maria sendiri, keputusan itu sekarang dirasakannya sangatlah

buruk.

Maria mencoba terpejam. Ia

menarik selimut tebal untuk menutup seluruh tubuhnya, dan menyembunyikan

wajahnya, seolah ingin sejenak menghapus segala beban pikirannya. “Aku tak ‘kan

biarkan otakku berpikir tentangmu terus-menerus, Fallev,” pikirnya.

Hujan belum juga mereda.

Kilat-kilat cahaya menyilet langit dengan sesekali disertai petir yang

memekakkan, membenamkan Maria ke dalam tidurnya yang lelap, meninggalkan segala

kebosanan yang telah mencapai titik tertinggi di dada Maria.

Sementara beberapa kilometer

dari ranjang Maria, pada tanah-tanah yang basah, terdengarlah tapak-tapak dua

ekor kuda putih yang berjalan cepat menarik kereta. Dua buah garis yang lurus

sejajar telah terlukis.

Di atas kereta, seorang lelaki

bertopi lebar melecut-lecutkan cambuk seiring teriakannya yang bersemangat.

Raut wajahnya dapat mengatakan, bahwa ia sungguh-sungguh tak sabar. Di belakang

tempat ia duduk memacu kereta, peti-peti yang dibawanya semuanya telah kosong.

Ia tersenyum penuh kemenangan.

Ia merasa menjadi orang yang sungguh paling beruntung. Senja yang berwarna

buram, sangat bertolak dengan suasana hatinya yang cerah dan berbunga. Derasnya

hujan pun baginya sangat sejalan dengan anugrah yang didapatkannya.

Lelaki itu semakin mempercepat

laju keretanya. Ia kembali tersenyum, semakin lebar. Kini ia dapat melihat atap

istananya. “Aku segera sampai, Maria. Aku sudah sangat rindu untuk segera

mendekapmu. Baik-baik sajakah kau, Maria?” teriaknya. Lelaki itu, tak lain

adalah Fallev, yang telah sangat dinanti Maria.

Ia menghentikan laju

keretanya, menarik napas dalam-dalam dan merentangkan kedua tangannya. Ia

menatap langit, “Akulah orang terhebat di dunia! Tak ada yang mampu menandingi

aku!”

Ia meloncat turun dari

keretanya, membiarkan dua kuda putihnya yang telah dengan sendirinya berjalan

menuju kandang mereka. Sedangkan perkara menurunkan peti-peti dan menyimpan

keretanya, bisa belakangan, pikir Fallev. Segera dengan langkah-langkah lebar

ia berlari menapaki pekarangan rumahnya. Ia sama sekali tak peduli sepatunya

akan basah dan kotor.

“Maria...!” teriak Fallev

memanggil istrinya.

Sekali lagi. Rumah itu terlalu

luas dan sunyi. Tak ada jawaban. Fallev melemparkan topi lebarnya ke sofa.

“Maria? Hm, mungkin ia sedang

tertidur.”

Fallev segera naik menyusuri

tangga yang berputar menuju kamarnya.

“Maria, kau tak menyambut

kedatanganku?”

Pintu kamar itu tertutup.

Perlahan Fallev membukanya pintu berukir bunga-bunga itu. Ia tersenyum, dan

berjingkat mendapati istrinya yang berselimut. Ia duduk di samping Maria,

menyibakkan pelan-pelan selimut yang menutup wajah Maria. “Maria, kau tak

berubah...”

Fallev meraba saku mantelnya,

mengambil sesuatu yang ingin ia berikan kepada istrinya, sebuah kalung emas.

“Maria, lihat apa yang aku

bawakan untukmu!”

Dengan hati-hati Fallev

memasang kalung itu di leher Maria. Diusapnya kening Maria, lalu menciumnya.

Sesaat kemudian mata Maria terbuka. Ia terbangun.

“Fallev?” Maria bangkit. Ia

tak dapat menahan kegembiraan menyadari Fallev telah berada di hadapannya.

Dipeluknya Fallev.

“Fallev, aku kira kau lupa

jalan pulang, aku sempat menyangka kau tak ‘kan kembali lagi,” ucap Maria di

sela isak tangisnya yang tersisa.

Bersambung ke bagian 2 klik di sini....